日本の伝統遊戯「投扇興」公式ページ

令和6年6月29日 東京都 北区 滝野川文化センターにて投扇興指導いたしました

皆さんも楽しんでいただいたようです

たくさんの感想が寄せられました

令和6年6月23日 台湾の方からご招待を受けて投扇興の指導に伺ってまいりました

台湾の方も投扇興を楽しんでいただきました。

令和6年1月27日 陽明文庫 虎山荘にてゲストの方々に投扇興を楽しんでいただきました。

陽明文庫(ようめいぶんこ)は、京都市右京区宇多野上ノ谷町にある歴史資料保存施設及び公益財団法人(公益財団法人陽明文庫)。

公家の名門で「五摂家」の筆頭である近衞家伝来の古文書(こもんじょ)、典籍、記録、日記、書状、古美術品など約10万件に及ぶ史料を保管している。

昭和13年(1938年)、当時の近衞家の当主で内閣総理大臣であった近衞文麿が京都市街地の北西、仁和寺の近くの現在地に財団法人陽明文庫を設立した。

近衞家の遠祖にあたる藤原道長(966 – 1028)の自筆日記『御堂関白記』から、20世紀の近衞文麿の関係資料まで、1,000年以上にわたる歴史資料を収蔵し、研究者に閲覧の便を図るとともに、調査研究事業、展示出陳事業、複製本の刊行などの事業を行っている

私も、たくさんの宝物を拝見させていただきました。

現在放送中の「光る君へ」に登場する藤原道長

その「日記(国宝)」を近くで拝見しました。なんと、1000年前に書かれた日記がきれいに遺されています

藤原道長自筆の日記『御堂関白記』をはじめとする公卿の日記類がまとまって収蔵されており、いずれも一級の歴史資料である。

また、天皇や歴史上の著名人の自筆書状、宮廷儀式関係、物語や和歌集の古写本なども多数収蔵し、歴史資料としてのみならず、書道史上の遺品としても貴重なものが多い。

2023/10/23から30日まで、ルーマニアとハンガリーで投扇興を指導しました

在ルーマニア日本大使館 後援

日本の文化を学ぶ方や、興味のある方に、投扇興を楽しむと共にお茶でもてなしました。

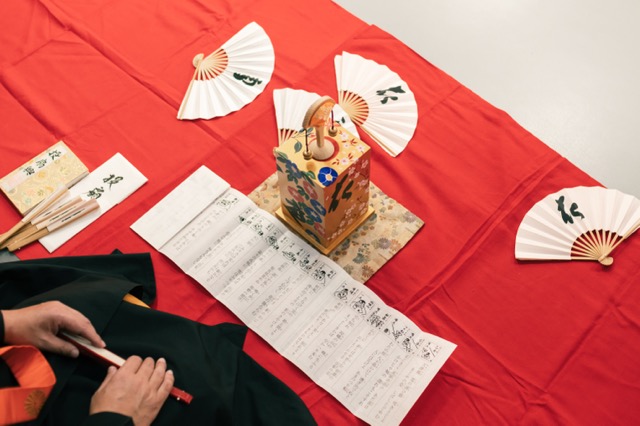

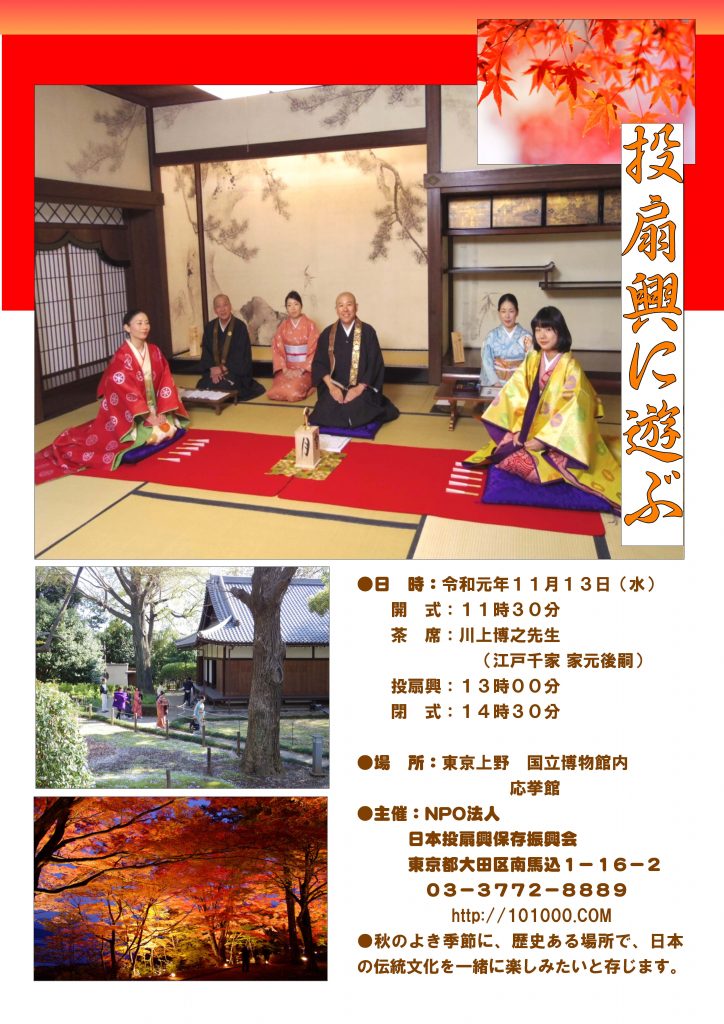

令和元年11月13日 国立博物館 応挙館にて「投扇興に遊ぶ」を開催

秋の佳き日に日本伝統文化をお楽しみくださいました

まずは、江戸千家 家元後嗣 川上先生のお茶

お食事を。

投扇興の始まり 6班に分けての対戦となります

円山応挙「宝船」が優勝品として渡されました。おめでとうございます。

11月28日放送 NHK ネーミングバラエティ 日本人のおなまえっ!に少し投扇興が紹介される予定です。